丂丂丂丂丂丂丂丂丂僄儗儊儞僩侾侾俆偺撲丂丂丂丒丒丒丒丒丒丒丒丂暔幙撪偺憡懳榑岠壥偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2023擭丂俆/侾俀

丂丂侾丏丂揹巕婳摴偺廂弅岠壥丗

丂丂暔幙尨巕撪偺揹巕偺憡懳榑岠壥偼丄棟榑壔妛偺愱栧壠偺娫偱偼係侽擭埲忋傕慜偐傜榖戣偵側偭偰偄偨偑丄峀偔擣幆偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偼斾妑揑嵟嬤偱偁傞丅

丂丂暔幙尨巕撪偺 婳摴揹巕偼丄乮僗僺儞偲堎側傝丄乯屆揟榑偺傛偆側嬻娫偺峀偑傝偺拞偵掕媊偝傟丄懍搙傪帩偭偰偄傞丅偦偺偨傔丄憡懳榑岠壥偵廬偭偰丄幙検傕丄婳摴傕丄帪娫偺恑傒曽傕曄傢偭偰偔傞丅丂摿偵丄廳尨巕偺 倱丄倫婳摴偺揹巕偼懍搙偑懍偔丄廳偔丄婳摴偑廂弅偟丄暔棟丒壔妛揑暔惈偵懡偔偺塭嬁傪梌偊傞偙偲偑丄嵟嬤偺尋媶偱抦傜傟偰偒偨丅

丂丂偙偙偱丄娙棯壔偺偨傔偵丄尨巕妀偺廃傝傪揹巕偑墌塣摦傪偟偰偄傞偲偄偆儃乕傾偺儌僨儖傪梡偄傞丅

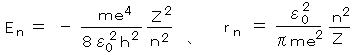

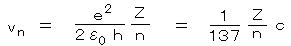

丂丂揹巕偺幙検丗 倣丄丂尨巕妀偺揹壸乮尨巕斣崋乯丗 倅丄丂僾儔儞僋掕悢 倛丄丂恀嬻偺桿揹棪丗

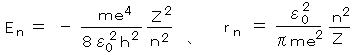

兠0丄丂岝懍丗 們丄丂庡検巕悢丗 値 乮K妅丗 侾丄L妅丗 俀丄 M妅丗 俁丄丒丒丒乯 偲偍偔偲丄僄僱儖僊乕偲 婳摴敿宎偼丄

丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂偲偄偆晄楢懕側抣傪庢傝丄丂懍搙 倴値 偼丄

丂丂丂丂偲偄偆晄楢懕側抣傪庢傝丄丂懍搙 倴値 偼丄

丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂偲側傞丅

丂丂丂丂丂偲側傞丅

丂丂偨偲偊偽丄悈慺尨巕偺婳摴揹巕偺懍搙偼丄丂値亖侾丄丂倅亖侾傛傝丄丂倴亖乮侾/侾俁俈乯們丂偱丄岝懍偺侽丏俈俁亾丄昩懍俀俀侽侽倠倣丄丂倣 佮 倣0丂偲側傞丅

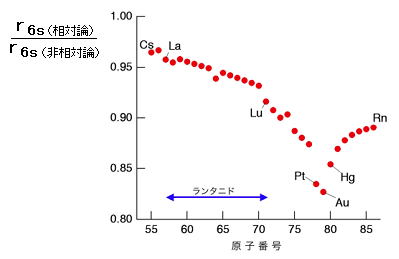

丂丂堦曽丄廳偄尨巕偱偁傞 嬥乮Au丄尨巕斣崋俈俋乯 偱偼丄嵟傕撪懁偺 侾倱 婳摴偱偼丄丂値亖侾丄 倅亖俈俋 傛傝丄丂倴亖侽丏俆俉 們丂偱丄 岝懍偺 俆俉亾偵側傝丄 幙検偼丂倣 亖 侾/乮侾亅乮倴/們乯2乯1/2乯倣0 亖 侾丏俀倣0丂偵傕側傞丅丂備偊偵丄偙偺婳摴敿宎 倰値 偺旕憡懳榑偺傕偺偲偺斾偼丄丂(侾/侾丏俀倣0乯 / (侾/倣0) 亖 侽丏俉俋丂偲側傝丄丂侾俋亾傕 廂弅偟丄丂婳摴僄僱儖僊乕傕侾俋亾掅偔側偭偰偄傞丅

丂丂尨巕妀偺嬤偔偵偁傞丂侾倱婳摴偑廂弅偡傞偲丄婳摴偺捈岎惈乮佺冋(1s)丒冋(2s)d兿=0 摍乯傪曐偮偨傔丄懠偺丂俀倱丄 俁倱丄 係倱丂丒丒丒婳摴傕摨條偵弴師廂弅偟丄倫婳摴傕 倱婳摴傎偳偱偼側偄偑廂弅偡傞丅丂堦曽丄倓婳摴丄倖 婳摴 偺偡傋偰偺揹巕偼丄弅彫偟偨倱婳摴揹巕偵傛偭偰岠壥揑偵幷暳偝傟丄婳摴偑奼戝偟僄僱儖僊乕揑偵晄埨掕偵側傞丅丂偙偺傛偆側憡懳榑岠壥偼丄Z2 偵斾椺偟偰乮廳尨巕傎偳乯尠挊偵側傞丅

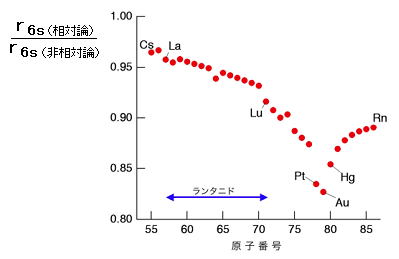

丂丂侾俋俈俆擭偵寁嶼偝傟偨丄儔儞僞僲僀僪乣廳尦慺偺 俇倱 婳摴偺 憡懳榑岠壥偵傛傞婳摴廂弅棪偼丄

丂丂丂丂丂

丂丂仠丂嬥偺嬥怓丗

丂丂憡懳榑岠壥偵傛傝丄嬥乮Au丄尨巕斣崋俈俋丄 [Xe] 4f145d106s1乯偺 5d 婳摴偲丄6s 婳摴偑愙嬤偟偰偄傞偺偱丄5d 僶儞僪仺 6s 僶儞僪偺僼僃儖儈弨埵偺慗堏僄僱儖僊乕丒僊儍僢僾嚈E 偑丄旕憡懳榑偺偲偒傛傝傕掅偔側傝丄壜帇岝椞堟偺惵怓偵擖傝丄偙偺媧廂偑嬥傪嬥怓偵偟偰偄傞丅乮烌怓乮惵怓偺曗怓乯 亄 嬥懏岝戲丅乯

丂丂堦曽丄憡懳榑岠壥偺彫偝偄 嬧偼丄4d 僶儞僪仺5s 僶儞僪偺慗堏僄僱儖僊乕偑戝偒偔丄壜帇岝偐傜奜傟偨巼奜椞堟偺岝傪媧廂偡傞偺偱丄柍怓

(嬧怓) 傪掓偡傞丅乮仏丂嬧怓偺嬥懏岝戲偼丄揱摫揹巕偺僾儔僘儅偵傛傞岝偺慡斀幩偵傛傞乯

丂丂仠丂悈嬧偑忢壏偱塼懱丗

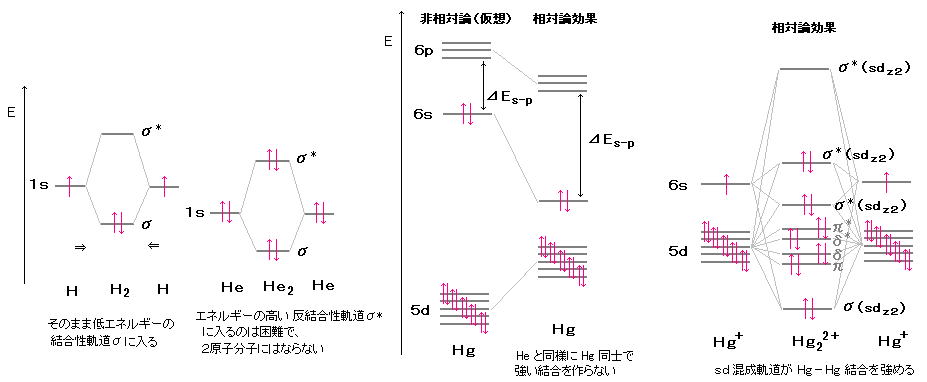

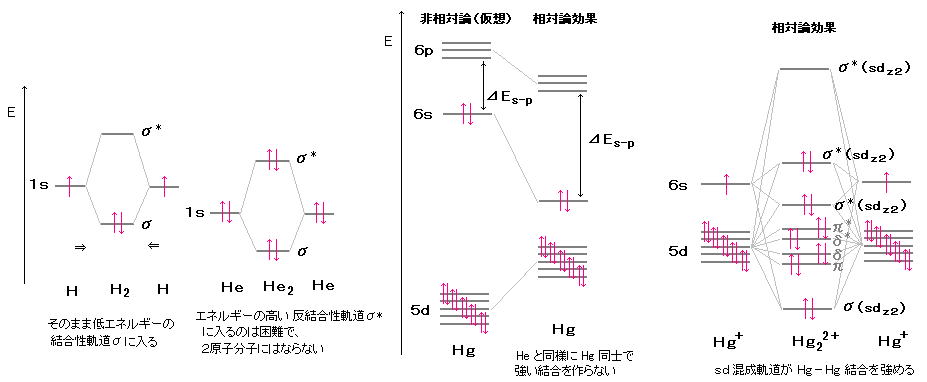

丂丂悈嬧 乮Hg丄[Xe]4f14 5d10 6s2乯偼丄憡懳榑岠壥偵傛偭偰埨掕壔偝傟偨 俇倱 揹巕偵 俀 偮偺揹巕傪廂梕偟丄偦偺忋偺弨埵乮丒丒丒丂婎掙忬懺偱偼揹巕偼擖偭偰偄側偄偑椼婲偟偰帺桼揹巕偑擖傝偆傞乯偺

俇倫 婳摴傕憡懳榑岠壥偵傛偭偰廂弅偟偰偄傞偑丄俇倱婳摴傎偳偼廂弅偟側偄偨傔丄偦傟傜偺婳摴偺僄僱儖僊乕嵎偼戝偒偄丅丂偦偺偨傔丄悈慺乮俫丄侾倱丄寢崌惈冃婳摴偵俀偮偺揹巕傪廂梕丄H2暘巕傪嶌傞乯偲堘偭偰丄僿儕僂儉乮俫倕丄侾倱乯偑丄斀寢崌惈冃*婳摴偵傕俀偮偺揹巕傪廂梕偟側偗傟偽側傜偢丄傑偨 崿惉偵昁梫側倫婳摴傕側偄偺偱丄He偼俀尨巕暘巕傪嶌傜偢丄扨尨巕暘巕偲偟偰埨掕偡傞傛偆偵丄 悈嬧偺俇倱婳摴傕 俫倗亅俫倗 寢崌傊偺婑梌偑彮側偔丄俫倗尨巕摨巑偺寢崌偼庛偔丄悈嬧偺梈揰偑Zn傗Cd偵斾傋偰掅偔丄忢壏偱塼懱偱偁傞偙偲傪愢柧偡傞丅乮伀乯

丂丂偟偐偟丄悈嬧僀僆儞乮嘥乯丄Hg亄偵側傞偲丄憡懳榑岠壥偵傛傞倱倓崿惉婳摴偑偱偒偰丄斀寢崌惈婳摴偺僄僱儖僊乕偑掅偔側傝丄俫倗亄摨巑偺嫟桳寢崌偲側偭偰丄娫偵Hg22亄傪嫴傫偩 乚Cl亅乚乮Hg亄乚Hg亄乯乚Cl亅乚 偺傛偆側 埨掕側捈慄忬暘巕傪宍惉偡傞丅乮Hg2Cl2丄墫壔悈嬧乮嘥乯丄娒焽乮偐傫偙偆乯乯丂乮伀乯

丂丂仠丂丂僞儕僂儉偲 悈嬧偲偺崌嬥乮僞儕僂儉丒傾儅儖僈儉乯偼-俇侽亷傑偱塼懱忬懺傪曐帩偱偒傞乮悈嬧丗倣倫丏

-俁俉亷乯偺偱丄嬌姦抧偱偺婥壏傪寁傞壏搙寁偵巊梡偝傟偰偄傞丅 俉丏俆俆 mol亾偺僞儕僂儉傪娷傓悈嬧偲偺崌嬥偼丄-俆俋亷偺嫟梈揰丅

丂丂仠丂墧偑廮傜偐偄偙偲傕悈嬧偲摨條偵愢柧偱偒傞丅

丂丂仠丂戞俇懓偺僋儘儉丄儌儕僽僨儞偼丄倓 婳摴偺敿暵妅峔憿偑埨掕偱偁傞偨傔丂僋儘儉乮Cr乯丂[Ar]

3d5 4s1丄丂儌儕僽僨儞乮Mo乯丂[Kr] 4d55s1丂偺揹巕攝抲傪庢傞丅 堦曽丄僞儞僌僗僥儞乮倂丄俈係丄丂[Xe] 4f14 5d4 6s2乯 偼敿暵妅峔憿傪夡偟偨 (5d)4(6s)2 偺揹巕攝抲傪庢傞丅偙傟偼憡懳榑岠壥偵傛傝丄俆d婳摴偲俇s 婳摴偺僄僱儖僊乕弨埵偑嬤偔側傝丄敿暵妅峔憿傪庢傞傛傝傕

s 婳摴偵揹巕傪俀偮抲偔曽偑埨掕偱偁傞偨傔丅

丂

丂丂仏丂丂冃*丗丂斀寢崌惈婳摴乮antibonding orbital乯偼丄揹巕偵傛偭偰愯桳偝傟偨応崌偵俀偮偺尨巕娫偺寢崌傪庛傔丄暘偐傟偨尨巕偺忬懺傛傝傕暘巕偺僄僱儖僊乕傪忋徃偝偣傞暘巕婳摴偺堦庬丅丂偙偺傛偆側婳摴偼妀娫偺寢崌椞堟偵侾偮埲忋偺愡傪帩偮丅丂偙偺婳摴偵偍偗傞揹巕偺枾搙偼寢崌椞堟偺奜懁偵廤拞偟丄妀傪屳偄偵墦偞偗丄俀偮偺尨巕娫偵憡屳斀敪傪惗偠偝偣傞丅

丂丂

丂丂丂丂偝傜偵徻偟偔弎傋傞偲丄俀偮偺尨巕娫偺娫妘偑彫偝偔側傞偲丄揹巕偺攇摦娭悢偑廳側傝崌偄巒傔傞丅偟偐偟丄僷僂儕偺攔懠尨棟偵傛傝丄憡屳嶌梡宯偵偍偄偰俀偮偺揹巕偼摨偠検巕忬懺傪庢傞偙偲偼偱偒側偄丅丂偦偺偨傔丄慡攇摦娭悢乮嬻娫嵗昗偲僗僺儞嵗昗偺愊乯偼斀懳徧偱側偗傟偽側傜側偄偺偱丄屒棫偟偨尨巕偺偦傟偧傟偺僄僱儖僊乕弨埵偼丄尦偺尨巕偺弨埵傛傝傕僄僱儖僊乕偑掅偄婳摴乮懳徧嬻娫攇摦娭悢

冃丄兾丄兟側偳乯偲 傛傝崅偄婳摴乮斀懳徧嬻娫攇摦娭悢 冃*丄兾*丄兟*側偳乯偺懳偵懏偡傞俀偮偺暘巕婳摴傊偲暘楐偡傞丅

丂丂偨偲偊偽丄婎掙忬懺僄僱儖僊乕弨埵偱偁傞侾倱偼丄俀偮偺暘巕婳摴乮冃丄冃*乯傊偲暘楐偡傞丅丂掅偄曽偺婳摴偼尦偺尨巕婳摴傛傝傕僄僱儖僊乕揑偵掅偄偨傔丄傛傝埨掕偱偁傝丄俀偮偺H尨巕偑H2傊偲寢崌偡傞偺傪懀恑偡傞丅乮寢崌惈婳摴乯丅丂崅偄曽偺婳摴偼尦偺尨巕婳摴傛傝傕僄僱儖僊乕揑偵崅偔丄傛傝晄埨掕偱偁傝丄偟偨偑偭偰寢崌傪朩奞偡傞丅乮斀寢崌惈婳摴乯丅

丂丂傑偨丄儀儞僛儞乮俠6俫6乯偼丄俁偮偺寢崌惈兾婳摴偲 俁偮偺斀寢崌惈兾*婳摴傪桳偡傞丅 儀儞僛儞娐偺俇偮偺扽慺尨巕偼丄儀儞僛儞偺兾宯傊偦傟偧傟侾屄偺揹巕傪嫙梌偟偰偄傞偨傔丄俇偮偺兾揹巕偑懚嵼偟丄偦傟傜偑僄僱儖僊乕偺掅偄曽偐傜弴偵丄俁偮偺兾暘巕婳摴乮寢崌惈兾婳摴乯傪枮偨偟偰偄偔丅

丂丂乮仏仏丂暉堜尓堦偼丄儘傾儖僪丒儂僼儅儞偲丄壔妛斀墳夁掱偺暘巕婳摴偵偮偄偰偺棟榑揑尋媶偵傛偭偰侾俋俉侾擭偺僲乕儀儖壔妛徿傪暘偗崌偭偨丅乯

丂丂 丂丂乮嶲峫乯丂丂丂丂丂崿惉婳摴丄丂丂丂丂丂丂丂丂尨巕偺揹巕攝抲昞

丂丂俀丏丂僀僆儞偺壙悢丗

丂丂偨偲偊偽丄

丂丂嘆丂摵乮Cu乯丄侾壙偺摵僀僆儞乮Cu+乯丄俀壙偺摵僀僆儞乮Cu2+)丄偺揹巕攝抲偼丄偦傟偧傟丄丂[Ar] (3d)10 (4s)1 丄丂 [Ar] (3d)10 丄丂[Ar] (3d)9丅丂偟偐偟丄摵偺3d婳摴偼嬧偺4d婳摴偵斾傋偰尨巕妀偵嬤偔婳摴偑彫偝偄偺偱10屄偺3倓揹巕偱暵妅偵側傞偲揹巕娫斀敪偑暵妅偺埨掕壔岠壥傪忋夞傞丅丂偦偺偨傔丄(3d)9偺Cu2+偺傎偆偑埨掕丅

丂丂嘇丂桳岠妀揹壸乮Cu 丂俆丏俋丄丂Ag 俉丄丂Au丂侾侾乯偼摵偑嬧傛傝傕彫偝偄偺偱丄嬧偵斾傋偰摵偺傎偆偑崅尨巕壙偺梲僀僆儞偵側傝傗偡偄丅

丂丂丂丂丂丂仏丂尦慺偺桳岠妀揹壸偼丄妀揹壸偵懳偡傞揹巕偺幷暳惈偑晄廫暘側偆偪偼丄廃婜昞偺塃懁偺尦慺傎偳丄傑偨摨懓偱偼壓偺尦慺傎偳戝偒偔側傞孹岦偑偁傞丅丂僋儘儉丄儅儞僈儞側偳偺廃婜昞偺嵍懁偺慗堏嬥懏偼俁壙埲忋偺僀僆儞偵側傞偑丄摵側偳丄廃婜昞偺塃懁偺慗堏嬥懏偱偼俁壙埲忋偺僀僆儞偵側傝偵偔偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂戞係廃婜戞俁懓偐傜丄丂Sc 丂係丏俇丄丂Ti 丂係丏俉丄丂V丂俆丄丂Cr丂俆丏侾丄丂Mn丂俆丏俁丄丂Fe丂俆丏係丄丂Co丂俆丏俇丄丂Ni丂俆丏俈丄丂丂Cu丂俆丏俋丄丂Zn丂俇

丂丂堦曽丄廳尦慺偵側傞偲丄

丂丂嘊丂嬥乮俙倳丄尨巕斣崋俈俋丄揹巕攝抲 [Xe] 4f145d106s1乯偼丄憡懳榑岠壥偵傛傝丄倱婳摴偼廂弅偟丄s揹巕偵傛傞妀揹壸偺幷暳惈偑嫮偔側傞偨傔偵d婳摴偼朿挘偟偰晄埨掕偵側傝丄俆d揹巕偼僀僆儞壔偟傗偡偔側傝丄侾壙傛傝傕俁壙偺 Au3+偺傎偆偑埨掕側僀僆儞偲側傞丅

丂丂傑偨丄俇倱婳摴偑埨掕壔偡傞偙偲偱僀僆儞壔僄僱儖僊乕偺憹戝偵婑梌偟丄偝傜偵丄偦偺忋偺俇倫婳摴偲偺僄僱儖僊乕嵎偑戝偒偄偙偲偐傜丄嬥偑嬧傛傝傕壔妛揑偵晄妶惈偱偁傞偙偲偑傢偐傞丅

| |

Cu |

Ag |

Au |

| 戞1僀僆儞壔僄僱儖僊乕乮kJ / mol乯 |

746 |

731 (7.576eV) |

890丂(9.226eV) |

| 戞2僀僆儞壔僄僱儖僊乕乮kJ / mol乯 |

1958 |

2074 |

1980 (20.52eV) |

| 揹巕恊榓椡丂乮kJ / mol乯 |

118 |

126 |

223 |

| 嬥懏敿宎丂乮pm乯 |

128 |

145 |

144 |

丂丂們倖丏丂丂敀嬥乮俹倲丄俈俉乯丂[Xe] 4f14 5d9 6s1丄巁壔悢 亄俇丄俆丄係丄俁丄俀丄侾丄亅侾丄亅俀丄丂丂丂悈嬧乮俫倗丄俉侽乯丂 [Xe]4f14 5d10 6s2丄 亄侾丄亄俀丄丂丂丂僞儕僂儉乮俿倢丄俉侾乯丂[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1丄丂亄侾丄乮亄俁乯丄丂丂丂墧乮俹倐丄俉俀乯丂 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2丄丂亄俀丄亄係

丂丂仠丂晄妶惈揹巕懳岠壥丗

丂丂廳尨巕偺寢崌壙乮巁壔悢乯偼摨懓偺寉尨巕偲斾傋偰 俀 彫偝偔側傞偙偲偑偁傞丅丂戞俇廃婜埲崀偺 戞侾俁懓乣侾俈懓偵偐偗偰丄俇倱婳摴偺俀屄偺揹巕偑晄妶惈壔偡傞岠壥偱丄廳尨巕壔崌暔偵偍偄偰丄壙揹巕偺 s 婳摴偑埨掕壔偝傟丄s 揹巕傪庢傝彍偔偨傔偺僀僆儞壔僄僱儖僊乕偑崅偔側偭偰偄傞偨傔偲峫偊傜傟傞丅

丂丂俇倱揹巕懳偼丄岝懍偵嬤偄懍搙偱摦偄偰偄傞偺偱丄撪晹偵娧擖偟偰丄弨暵妅傪宍惉偟偰偄傞丅

丂丂丂丂侾俁懓丗丂僞儕僂儉乮Tl丄俉侾丄[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1乯丂嵟埨掕偺僀僆儞 Tl亄乮亄侾壙乯丄丂侾係懓丗丂墧乮Pb丄俉俀丄[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2乯丂Pb亄俀乮亄俀壙乯丄丂侾俆懓丗丂價僗儅僗乮B倝丄俉俁丄[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3乯丂俛倝亄俁乮亄俁壙乯丂丂偲側傝丄 偦傟偧傟偺懓偺丄 亄俁壙丄亄係壙丄亄俆壙 偵偼側傝偵偔偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丒丒丒丒丂僞儕僂儉僀僆儞乮俿倢亄乯偺撆惈偼丄惗懱撪偺僇儕僂儉僀僆儞乮俲亄乯偵惉傝偡傑偡偙偲偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟丄尦傪偨偳傟偽丄憡懳榑岠壥偑尨場偱偁傞乮丠乯

丂丂倕倶乯丂丂戞係廃婜丗丂AsCl3 俁壙乮亖俆亅俀乯偱埨掕丄丂SeO4丂係壙乮俇亅俀乯丄丂丂戞俆廃婜丗丂In2O乮嘥乯丄

In2O3乮嘨乯丄丂SnO乮嘦丄埫巼怓乯丄 SnO2乮嘩乯丄丂SbCl3乮嘨乯丄 SbCl5乮嘪乯丄丂丂戞俇廃婜丗丂TlNO3乮嘥乯丄丂PbO乮嘦乯丄

乮PbO2乮嘩乯乯丄丂Bi2O3乮嘨乯丄丂乮Po4亄乯

13懓尦慺偺僀僆儞壔僄僱儖僊乕

kJ/mol

|

B |

Al |

Ga |

俬値 |

俿倢 |

| 戞堦

|

丂丂800 |

丂丂577 |

丂丂578 |

丂丂558 |

丂丂589 |

| 戞擇

|

2427 |

1816 |

1979 |

1820 |

1971

|

| 戞嶰

|

3659 |

2744 |

2963 |

2704 |

2878

|

| 戞擇 + 戞嶰

|

6086 |

4560 |

4942 |

4524 |

4849

|

丂丂仏丂儌儖摉偨傝偺僄僱儖僊乕側偺偱丄尨巕敿宎偑戝偒偔側傞偲尭彮偡傞丅

偟偐偟丄戞俀亄戞俁偼丄Ga埲崀偱梊憐傛傝崅傔偺悢抣丅

丂丂仏丂戞俈廃婜偵帄偭偰偼丄丂僾僯僋僩僎儞偱偼 儌僗僐價僂儉乮Mc丄侾侾俆丄[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3乮悇掕乯乯偑偁傞偑丄乮寁嶼偵傛傞偲乯偝傜偵俈倫婳摴偑暘楐偟偰丄丒丒丒俈倱2 俈倫1/22丒俈倫3/21 偱偁傝丄俀屄偺俈倱揹巕偲 俀屄偺俈倫揹巕偼 偦傟偧傟晄妶惈揹巕懳偲側偭偰弨暵妅偵暵偠崬傔傜傟丄俿倢

偲摨條偵丄亄侾壙乮戞侾僀僆儞壔僄僱儖僊乕 俆丏俆俉倕倁乯偵側傞偲梊憐偝傟偰偄傞丅

丂丂嵟傕奜懁傪夞傞侾屄偺揹巕偺幙検偲懍搙偼丄悈慺條尨巕偺儌僨儖乮弨暵妅傪堦揰偲偟偨妀傪夞傞丄堦揹巕宯乮亖悈慺尨巕乯偺僔儏儗僨傿儞僈乕曽掱幃乯偱嬤帡寁嶼偡傞偲丄

丂丂丂丂丂丂丂丂儌僗僐價僂儉乮Mc乯丂倣e丂亖丂侾丏俉俀 倣e0丄丂 倴/們丂亖丂侾亅倣e02/倣e2丂亖丂侽丏俇俋俉丂偱丄岝懍偺俈妱掱搙偱憱偭偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂們倖丏丂丂摨偠僾僯僋僩僎儞偱丄丂丂俛倝丗丂倣e丂亖丂侾丏俀俆 倣e0丄丂 倴/們丂亖丂侽丏俁俇丄丂丂丂俽倐丗丂倣e丂亖丂侾丏侽俈俈 倣e0丄丂 倴/們丂亖丂侽丏侾俁俉

丂丂悈慺條僼儗儘價僂儉丒僀僆儞乮Fl113+乯偺揹巕偼旕忢偵懍偔摦偔偨傔丄憡懳榑岠壥偺偨傔偦偺幙検偼揹巕偺惷巭幙検偺侾丏俈俋攞偵側傞偲梊應偝傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟偰丄悈慺條墧偲 僗僘偺揹巕幙検偼丄惷巭幙検偺偦傟偧傟侾丏俀俆攞偲

侾丏侽俈俁攞丅

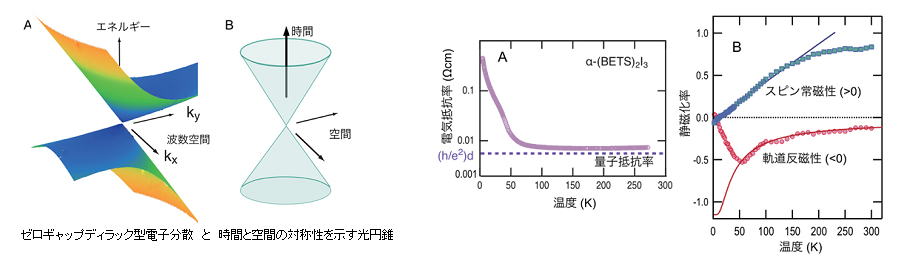

丂丂俁丏丂價僗儅僗偺斀帴惈 偲 僨傿儔僢僋揹巕宯丗

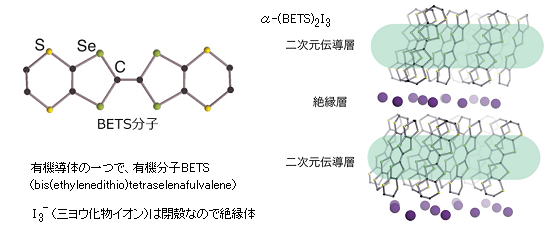

丂丂價僗儅僗傗 擬暘夝僇乕儃儞偺乭嫄戝斀帴惈乭乮乭嫄戝乭偲尵偭偰傕 嫮帴惈偺儗儀儖偵斾傋傞偲嬐彮丅 傑偨丄儅僀僗僫乕岠壥傛傝傕掅偄丅乯偼丄侾俈俈俉擭偵Anton

Brugmans偑丄帴愇傪嬤偯偗傞偲斀敪偡傞婏柇側尰徾偲偟偰丄敪尒偟偨丅 婳摴揹巕偑庛偄斀帴惈傪昞偡尰徾偼丄儔乕儌傾斀帴惈偲偟偰晛曊揑偱偁傞偑丄價僗儅僗偺斀帴惈偼俀寘傕戝偒偄偺偱丄挿偒偵搉偭偰屌懱暔棟妛偺撲偲偝傟偰偒偨丅

丂丂丂丂帴壔棪丂冊倣乮亊侾侽-係乯丂丂丂Bi丗丂亅侾丏俇俇丄丂丂丂C乮擂苍虞霓乯丗丂亅侽丏俀侾丄丂丂C乮皋滋Р膩j丗丂亅侽丏侾俇丄丂丂C乮擬暘夝皋滋Р膩A悅捈曽岦乯丗丂亅係丏侽丄丂悈丗丂亅侽丏侽俋侾

丂丂價僗儅僗偵偍偄偰屆偔偐傜嫄戝側斀帴惈偑娤應偝傟傞偙偲偑抦傜傟偰偄偨偑丄僼僃儖儈僄僱儖僊乕偱偺忬懺枾搙偑僛儘偱偁傞偙偲偐傜丄偦傟傑偱偺扨堦僶儞僪嬤帡偱偼愢柧偑偮偐側偐偭偨丅

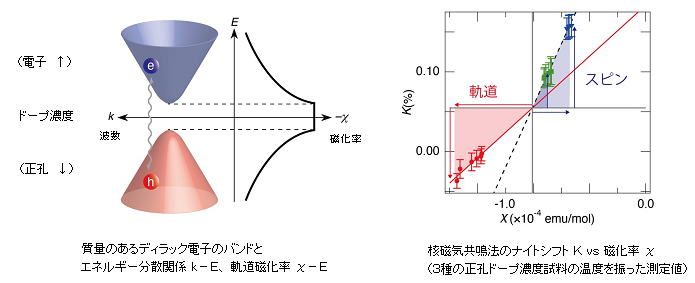

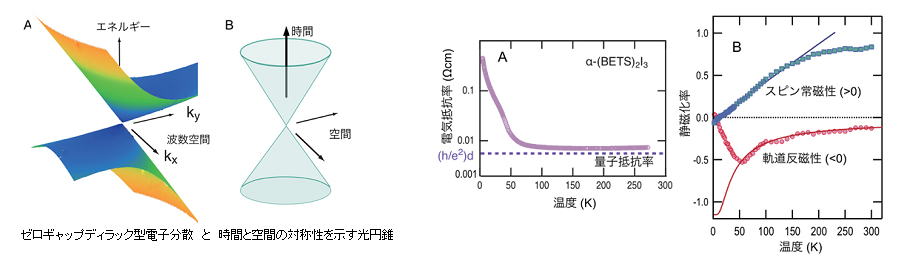

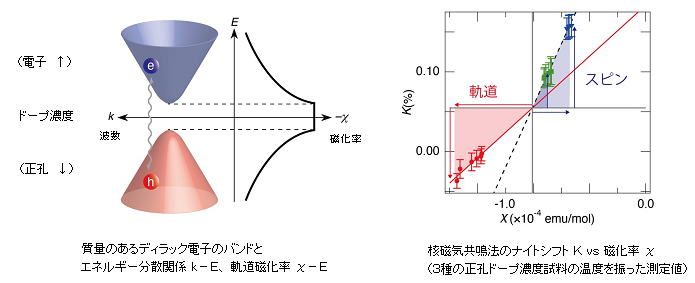

丂棟榑揑偵偼丄俆侽擭傕慜偐傜丄憡懳榑揑側攇摦娭悢偱偁傞僨傿儔僢僋揹巕宯偵偍偗傞僶儞僪娫偺崿惉岠壥偑丄嫄戝側婳摴斀帴惈傪梌偊傞偙偲偑帵偝傟偰偄偨丅丂偙偺尰徾偑慄宍暘嶶偺応崌偵尠挊偲側傞乽僶儞僪娫帴応岠壥乿偵傛傞嫄戝婳摴斀帴惈偱丄僼僃儖儈僄僱儖僊乕EF 傛傝偢偭偲怺偄偲偙傠偵偁傞揹巕傕斀帴惈揹棳傪扴偆偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅

丂丂偙偺僶儞僪娫偺崿惉岠壥偼丄嬤擭敪尒偝傟偨偄偔偮偐偺嫄戝斀帴惈暔幙乮嶰師尦僨傿儔僢僋揹巕宯偱偁傞 Bi丄Sr3PbO丄扨憌僌儔僼僃儞丄[Pd(dddt)2]偺挻崅埑憡丄側偳乯偺丄乽僨傿儔僢僋揹巕乿偺乽婳摴帴惈乿偩偗傪 乽僗僺儞帴惈乿偲嬫暿偟偰娤應偡傞偙偲偵傛傝丄婳摴惉暘偑棟榑寁嶼偵傛傞抣偲堦抳偡傞偙偲偑暘偐偭偨丅乮伀丂愒偱帵偝傟偨婳摴惉暘偲

惵偺僗僺儞惉暘偺暘棧丅 惓岴僪乕僾帋椏偺妀帴婥嫟柭偵偍偗傞僫僀僩僔僼僩丗 揱摫懱偵偍偗傞嫟柭廃攇悢偲愨墢懱偵偍偗傞嫟柭廃攇悢偲偺嵎乮亾乯丄亖丂揱摫揹巕乮僗僺儞丄婳摴乯偵傛傞妀僗僺儞偵梌偊傞憡屳嶌梡偺掱搙乯丂偡側傢偪丄僨傿儔僢僋揹巕偺嫄戝側斀帴惈偑丄憡懳榑揑偵廂弅偟偨婳摴偺崿惉岠壥偐傜惗偠偰偄傞偙偲乮亖乽嫄戝側婳摴斀帴惈乿乯偑徹柧偝傟偨丅乮倐倷丏搶戝棟妛尋丒暔棟丄2021 4乯

丂丂丂丂

丂丂丂仏丂婳摴斀帴惈乮儔乕儌傾斀帴惈乯偼偡傋偰偺暔幙偵懚嵼偡傞偑丄堦斒偵旕忢偵彫偝偄丅 僗僺儞帴壔偼丄惓偺抣乮忢帴惈乯偵側傞丅

丂丂丂仏丂僨傿儔僢僋揹巕宯丗丂丂屌懱拞揹巕偺塣摦偼揹巕暘嶶偱婰弎偝傟傞偑丄攇悢偺1師偺娭悢偲偟偰椼婲僄僱儖僊乕傪昞尰偱偒傞擇偮偺暘嶶偑X帤忬偵岎嵎偡傞乮僄僱儖僊乕僊儍僢僾偑僛儘偺応崌乯丄偁傞偄偼嬤帡揑偵丄偦傟偵慟嬤偡傞憃嬋慄娭悢偵廬偆乮彫偝偄僄僱儖僊乕僊儍僢僾偑偁傞応崌乯揹巕忬懺傪帩偮暔幙傪傕娷傔偰丄椉曽偲傕乽僨傿儔僢僋揹巕宯乿偲偄偆丅

丂丂丂僨傿儔僢僋揹巕宯偺揹帴墳摎偼丄憡懳榑揑検巕椡妛偱偁傞僨傿儔僢僋曽掱幃偱婰弎偱偒傞丅

丂丂丂仏丂憡懳榑揑僨傿儔僢僋揹巕丗丂丂捠忢偺旕憡懳榑揑僔儏儗乕僨傿儞僈乕曽掱幃偱偼側偔丄憡懳榑揑検巕椡妛偵偍偗傞僨傿儔僢僋曽掱幃偵廬偆偨傔丄捠忢偺嬥懏偲偼堘偆婏柇側怳傞晳偄傪帵偡丅丂僨傿儔僢僋曽掱幃偼丄憡懳榑揑検巕椡妛偺婎慴曽掱幃偱偁傝丄棻巕偑岝懍偵嬤偄懍偝偱塣摦偟丄憡懳榑岠壥偑柍帇偱偒側偔側傞崅僄僱儖僊乕椞堟偵偍偄偰桳岠偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂乮嶲峫乯丂丂丂丂丂俁丏丂僨傿儔僢僋曽掱幃偲僗僺儞丗

丂丂僌儔僼傽僀僩偐傜扨暘巕憌傪偼偔棧偟偨丄扨憌僌儔僼僃儞偼丄慄宍偺僶儞僪暘嶶偑堦揰偱岎嵎偡傞摿堎側揹巕忬懺乮僨傿儔僢僋暘嶶乯傪帵偡丅丂偙偺傛偆側揹巕忬懺傪帵偡暔幙拞偱偼丄揹巕偑崅懍偱堏摦偡傞偙偲偑壜擻側偨傔丄尰嵼丄悽奅拞偱僨傿儔僢僋暘嶶傪帩偮暔幙偺扵嶕偑峴傢傟偰偄傞丅乮倐倷丏棟壔妛尋乯

丂丂扨憌僌儔僼僃儞偺僼僃儖儈弨埵晅嬤偺揹巕忬懺偼丄幙検僛儘偺棻巕偱偁傞僯儏乕僩儕僲偲摨偠 Weyl 曽掱幃偱婰弎偝傟傞丅 偙偺曽掱幃偼僨傿儔僢僋曽掱幃偱惷巭幙検傪僛儘偵偟偨応崌偵憡摉偡傞偨傔丆僨傿儔僢僋丒僼僃儖儈僆儞偲傕屇偽傟傞丅

丂丂憡懳惈棟榑偵傛傟偽岝懍 c 偵嬤偄懍搙偱塣摦偡傞塣摦検 p 偺棻巕偺僄僱儖僊乕偼

E =�亇併乮 m2c4亄c2p2乯 偱梌偊傜傟傞偑丄偙偺幃偱惷巭幙検 m 傪僛儘偵偡傞偲丄岝偲摨偠暘嶶娭學 E =丂c |p| 傪摼傞丅 偙傟偼僯儏乕僩儕僲偺暘嶶娭學偱傕偁傞丅

丂丂僌儔僼僃儞偼摿堎側揱摫尰徾傪帵偡偙偲偑婜懸偝傟偰偄傞丅乮僛儘帴応偱偺揱摫棪丄嫮帴応偱偺懳妏揱摫棪丄儂乕儖揱摫棪丄摦揑側揱摫棪丄揱摫棪偵懳偡傞検巕曗惓

側偳乯

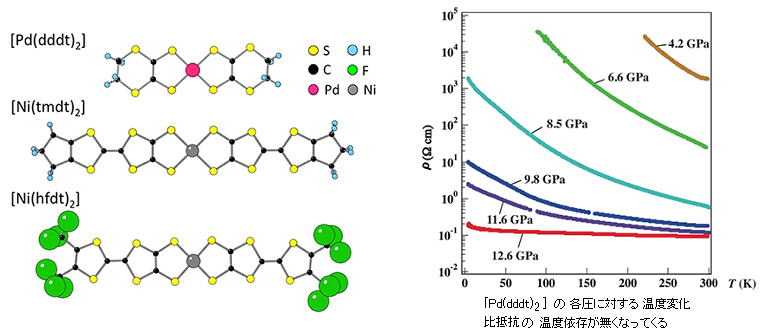

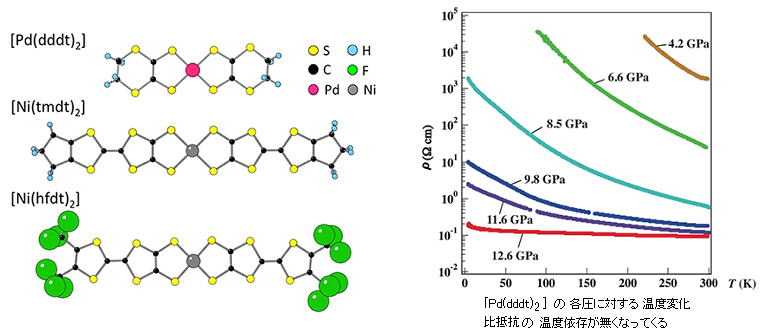

丂丂忢埑偱偼愨墢懱偺 [Pd(dddt)2]偺寢徎偵丄栺侾俀枩婥埑偲偄偆崅偄埑椡傪偐偗傞偲丄揹棳偑棳傟傞傛偆偵側傝丄偦偺揹婥掞峈偑壏搙偵埶懚偟側偄偙偲偑敪尒偝傟偨丅偙偺傛偆側怳傞晳偄偼乽幙検偺側偄僨傿儔僢僋揹巕乿宯偺摿挜偱偁傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂丂乮嶲峫乯丂丂丂丂嫄戝婳摴斀帴惈丂丂丂丂丂丂丂幙検偺柍偄僨傿儔僢僋揹巕宯

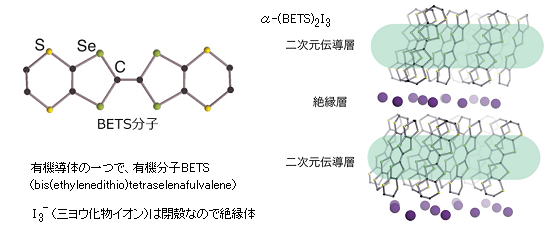

丂丂偝傜偵丄俀侽俀俀擭偵側偭偰丄忢埑偱僨傿儔僢僋揹巕宯偑幚尰偟偰偄傞暔偑敪尒偝傟偨丅 兛乚BETS暘巕憌乮愨墢憌 I3亅傪娫偵嫴傓 兛乚乮BETS乯2I3乯偺應掕偱丄 俆侽K埲忋偱丄検巕掞峈昗弨抣傪曐偭偨傑傑壏搙曄壔偣偢乮伀A乯丄揱摫憌偵暯峴偵帴応傪壛偊偨偲偒偺帴壔棪偼傎傏壏搙偵斾椺偟乮伀B偺僗僺儞忢帴惈乮亜侽乯乯丄堦曽丄揱摫憌偵悅捈曽岦偺帴壔棪偼嬌抂偵梷惂偝傟傞丅丂偙傟偼丄悅捈曽岦偵偩偗晧晞崋偺帴壔棪惉暘偱偁傞嫄戝側婳摴斀帴惈乮伀B偺婳摴斀帴惈乮亙侽乯乯偑懚嵼偡傞偨傔偱丄娤應偝傟偨斀帴惈偼俆侽K埲忋偱壏搙偵斀斾椺偟丄壏搙偵埶懚偡傞偺偱丄傑偝偵 僨傿儔僢僋揹巕宯偱偁傞丅 乮們倖丏 僨傿儔僢僋揹巕宯埲奜偺斀帴惈偱偼壏搙偵埶懚偟側偄丅乯

丂丂偙偺壏搙傪怳偭偨揹帴墳摎偺寢壥偐傜丄僛儘僊儍僢僾丒僨傿儔僢僋揹巕暘嶶娭學偲岝偺暘嶶娭學偑摨摍偱偁傞丄偡側傢偪丄摿庩憡懳惈棟榑偑摫偔帪娫偲嬻娫偺懳徧惈偑尰傢傟傞偙偲偑摫偐傟偨丅

丂丂恀嬻拞偺岝偼慡偰偺曽岦偵忢偵桞堦偺懍搙偱恑峴偡傞偨傔丄恑傫偩嫍棧偼岝懍搙偲帪娫偺愊偲側傝丄墌悕柺忋偵偟偐懚嵼偟側偄丅偙傟傪乽岝墌悕乿偲偄偆丅乮伀嵍B乯丂岝偼揹帴攇偺堦偮偱偁傞偨傔丄塣摦偼攇偺曽掱幃偱婰弎偱偒傞丅攇偼怳摦悢乮僄僱儖僊乕乯偲攇悢偱婰弎偝傟丄俀検偺娭學傪暘嶶娭學偲偄偆丅岝偺応崌丄怳摦悢偼岝懍搙偲攇悢偺愊偲側傝丄幙検僛儘偺僨傿儔僢僋揹巕宯偺揹巕暘嶶偲摍壙偲側傞丅

丂丂偙傟傜偺暔幙偼丄僌儔僼僃儞傗僩億儘僕僇儖愨墢懱偺昞柺忬懺偺傛偆側僼傿儖儉宍忬偺暔幙乮僌儔僼僃儞偱偼丄僨傿儔僢僋揹巕摿桳偺嫄戝側婳摴斀帴惈傗帴婥暔惈偺應掕偑崲擄乯偱偼側偔丄暘巕惈屌懱偺扨寢徎偱偁傝丄嫄戝擬揹墳摎側偳偺怴婡擻傕棟榑揑偵梊尵偝傟偰偍傝丄僨僶僀僗偺徣僄僱儖僊乕壔側偳傊偺墳梡傕婜懸偱偒傞偲偄偆丅乮棟壔妛尋丄2022

1乯

丂丂丂丂

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嶲峫乯丂丂丂暘巕屌懱偵偍偗傞戝偒側斀帴惈

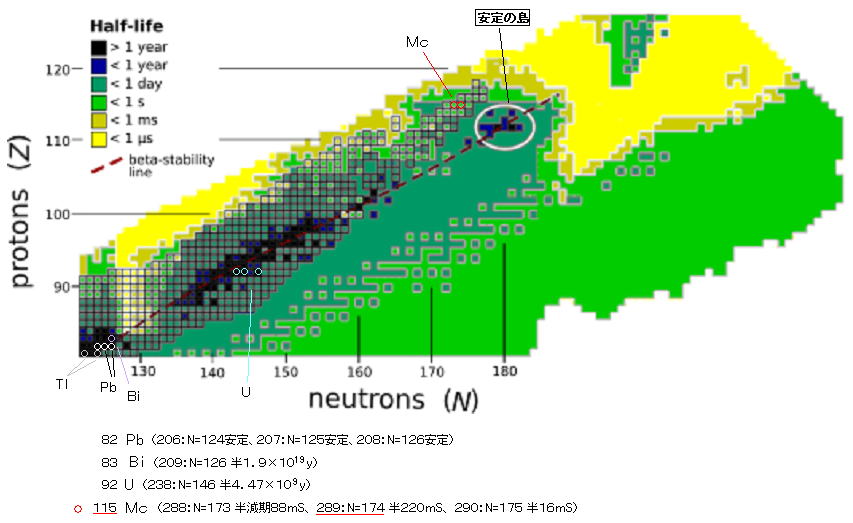

丂丂係丏丂妀恾昞偺 埨掕偺搰丗

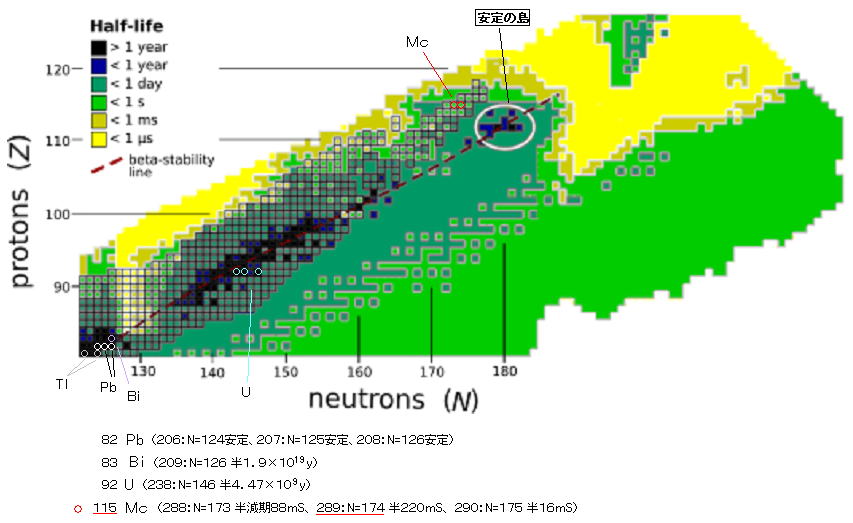

丂丂侾俋俈俀擭偺帪揰偱偼丄搰偺晅嬤偵偁傞298俥倢乮侾侾係丄僼儗儘價僂儉丄N亖侾俉係乯偺敿尭婜偼栺侾擭偱偁傝丄嵟傕挿偄294俢倱乮侾侾侽丄僟乕儉僗僞僠僂儉丄N亖侾俉係乯偺敿尭婜偼丄232Th乮俋侽丄僩儕僂儉乯偵旵揋偡傞侾侽侾侽擭偲梊應偝傟偨丅

丂丂杺朄悢丗丂 梲巕悢倴倱拞惈巕悢偺妀恾昞偺挻僂儔儞廳尦慺偺乽戝偒側埨掕偺搰乿偼丄梲巕偲拞惈巕偺乽杺朄乿悢丄Z = 侾侾係 偲丄N = 侾俉係 偺嬤偔偱丄斾妑揑埨掕偟偨尦慺偺斖埻偑尒偮偐傞偲偄傢傟傞丅丂杺朄悢偼丄梲巕偲拞惈巕偑俀丄俉丄俀侽丄俀俉丄俆侽丄俉俀屄偺応崌偲偝傟丄摿偵丄僿儕僂儉乮He乯係丄巁慺乮O乯侾俇丄僇儖僔僂儉乮Ca乯係俉丄墧乮Pb乯俀侽俉摍偺梲巕悢偲拞惈巕悢偑偲傕偵杺朄悢偺尨巕妀偼乽擇廳杺朄悢乿偲屇偽傟丄曵夡偵懳偟偰旕忢偵埨掕偲偄傢傟偰偄傞丅

丂丂298Fl偼擇廳杺朄悢偱偁傞偲峫偊傜傟丄傾儖僼傽曵夡敿尭婜偼栺17擔偱偁傞偲梊應偝傟偰偄傞丅

丂丂墧偺師偵棃傞乽擇廳杺朄悢乿偺尦慺偼丄尨巕斣崋侾侾係偺僼儗儘價僂儉丒298Fl 偲側傞偑丄尰嵼偺偲偙傠丄廫暘埨掕側椞堟偵擖傞 拞惈巕偺懡偄挻廳尦慺偺崌惉偼偱偒偰偄側偔丄偣偄偤偄 289Fl乮侾侾係丄僼儗儘價僂儉乯 偺 敿尭婜俀丏俇昩丄 290Mc乮侾侾俆丄儌僗僐價僂儉乯 偺 侽丏俉昩 偲偄偭偨掱搙偱偁傞丅

丂丂偙偺丄拞惈巕悢偺廫暘懡偄妀巕偺崌惉偼崲擄偱丄乮俀俋俉亅侾侾係亖乯侾俉係屄偺拞惈巕偲側傞僞乕僎僢僩偲埨掕側敪幩尨巕妀偺慻崌偣偑抦傜傟偰偍傜偢丄傑偨敿尭婜侾係昩偺50Ca摍偺曻幩惈敪幩尨巕妀傪幙傪曐偭偨傑傑嫮偔傇偮偗傞偙偲偑偱偒側偄偨傔丄尰帪揰偱偼晄壜擻偱偁傞丅丂拞惈巕偺懡偄僲乕儀儕僂儉乮侾侽俀丄No乯傗僔乕儃乕僊僂儉乮侾侽俇丄Sg乯偺尨巕妀偺崌惉偑嵟傕壜擻惈偑崅偄偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂丂堦偮偵偼丄250Cm丄249Bk丄251Cf丄254Es摍偺丄傛傝廳偄僞乕僎僢僩傪48Ca偲梈崌偝偣偰丄299Uue丄295Ts丄295Lv 偺曵夡惗惉暔偲偟偰丄291Mc乮侾侾俆丄儌僗僐價僂儉丄290Mc 偱侽丏俉昩乯傗291Fl 乮侾侾係丄僼儗儘價僂儉丄289Fl 偱俀丏俇昩乯丄291Cn丄293Cn乮侾侾俀丄僐儁儖僯僔僂儉丄281丄284Cn 偱俋俈倣S乯摍丄傪崌惉偡傞曽朄偑偁傞丅

丂丂傕偆堦偮偼丄惂屼偝傟偨妀敋敪傪梡偄偰崅拞惈巕棳傪敪惗偝偣丄偦偺傛偆側摨埵懱傪戝検偵嶌傞曽朄偱偁傝丄揤慠偱嵟弶偵傾僋僠僲僀僪偑宍惉偝傟偨 倰夁掱乮亖揤懱側偳偱丄揝傛傝廳偄尦慺偺懡偔傪敋敪揑偵崌惉偡傞夁掱乯傪柾曧偟偨傕偺偱丄258-260俥倣乮侾侽侽丄僼僃儖儈僂儉乯偲 幙検悢俀俈俆乮尨巕斣崋侾侽係乣侾侽俉乯偺晄埨掕惈僊儍僢僾傪僶僀僷僗偡傞偙偲偑偱偒傞丅

丂丂

丂丂乮暔棟丒壔妛揑惈幙乯

丂丂仠丂僼儗儘價僂儉丂114Fl丗丂丂戞侾係懓偱丄墧偺師偺廃婜乮俈廃婜栚乯偵埵抲偟丄揹巕攝抲偼丄丂[Rn乶

俆 倖14 俇 倓10 俈 倱2 俈 倫2丂偲梊憐偝傟丄俈倱2 俈倫2 偺係偮偺壸揹巕傪帩偮偑丄 廳尦慺偺揹巕偼岝懍偵嬤偄懍搙偱摦偔偨傔丄憡懳榑岠壥偵傛傝僗僺儞婳摴憡屳嶌梡偑尰傟傞丅丂僐儞僺儏乕僞乕壔妛偺寁嶼傛傝丄俈倫 偺俀屄偺婳摴揹巕偼埨掕壔偝傟偰晄妶惈揹巕懳岠壥偑昞傟丄偝傜偵 俈倫婳摴妏塣摦検偑埨掕惈偑崅偄1/2偲埨掕惈偑掅偄3/2偺彫婳摴偵暘楐偟丄俈倱2俈倫21/2 偑埨掕壔偟偰拞怱偵堷偭挘傜傟丄婓僈僗偺傛偆偵傎傏姰慡側暵妅偲側傝丄婱嬥懏偲側傞丅 戞侾僀僆儞壔僄僱儖僊乕偼丂俉丏俆俁俋倕倁 偱丄戞侾係懓尦慺偺拞偱嵟傕崅偄丅乮們倖丏

墧丂俈丏係俀倕倁丄丂墧乮戞俀乯侾俆丏侽丄丂嬧丂俈丏俆俉倕倁丄丂嬥丂俋丏俀俀俇倕倁丄嬥乮戞俀乯俀侽丏俆俀倕倁乯丂屌懱忬懺偱偼丄俀俀g/cm3傑偨偼侾係 g/cm3偺枾搙偺嬥懏偵側傞偲梊應偝傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂[Rn乶 俆 倖14 俇 倓10 俈 倱2 俈倫21/2丂乮弨暵妅乯

丂丂悈慺條乮傛偆乯僼儗儘價僂儉丒僀僆儞乮Fl113亄乯偺揹巕偼旕忢偵懍偔摦偔偨傔丄憡懳榑岠壥偺偨傔偦偺幙検偼揹巕偺惷巭幙検偺侾丏俈俋攞乮倴亖侽丏俉俀俋們乯偵側傞偲梊應偝傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟偰丄悈慺條墧偲 僗僘偺揹巕幙検偼丄惷巭幙検偺偦傟偧傟侾丏俀俆攞乮倴亖侽丏俇們乯偲

侾丏侽俈俁攞乮倴亖侽丏俁俇們乯丅

丂丂嵟嬤偺幚尡偱偼丄僼儗儘價僂儉偺媅暵妅攝抲偑庛偄嬥懏寢崌偺尨場偲側傝丄僼儗儘價僂儉偺暒揰偼栺亅俇侽亷偱丄幒壏偱婥懱乮婥懱忬嬥懏乯偱偁傞偲梊憐偝傟偰偄傞丅

丂丂仠丂儌僗僐價僂儉丂115俵們丗丂尰嵼偺偲偙傠丄嵟傕挿庻柦側儌僗僐價僂儉290偱傕敿尭婜偼俉侽侽儈儕昩偱丄兛曵夡乮侾侽丏俁MeV乯丅丂戞侾俆懓偱丄價僗儅僗偺師偺廃婜偵埵抲偟丄揹巕攝抲偼丄丂[Rn]

5f14 6d10 7s2 7p3乮悇掕乯偱偁傞偑丄僼儗儘價僂儉偲摨條偵憡懳榑岠壥偵傛傝丄偝傜偵俈倫婳摴偑暘楐偟偰丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂[Rn乶 俆 倖14 俇 倓10 俈 倱2 俈倫21/2 丒俈倫13/2 丂乮弨暵妅 亄 侾屄偺揹巕乯

丂丂偲側偭偰丄丒丒丒 俈 倱2 俈倫21/2 傑偱偼暵妅偵側傝丄俈倫3/2 偺侾屄偺揹巕偑壙揹巕偲側傝丄僀僆儞偼 俿倢亄乮僞儕僂儉僀僆儞丄 僞儕僂儉丂81俿倢丗丂[倃倕]係倖14俆倓10 俇倱2丒俇倫1乯偺傛偆偵 亄侾壙偺梲僀僆儞偲側傞偲梊憐偝傟傞丅丂戞侾僀僆儞壔僄僱儖僊乕偼丂俆丏俆俉倕倁偱丄斀墳惈偺崅偄嬥懏偱偁傝丄昗弨巁壔娨尦揹埵偼丄Mc亄/Mc偵懳偟偰亅侾丏俆 V丅丂枾搙偼丄栺侾俁丏俆 g/cm3丅

丂丂丂們倖丏丂摨偠侾俆懓偺價僗儅僗 83Bi 偼丄丂[倃倕]係倖14俆倓10 俇倱2丒俇倫3丂偺傛偆偵丄亄俁壙偺僀僆儞偲側傞丅乮傾儞僠儌儞丄儕儞側偳偺亄俆壙偵偼側傝偵偔偄丅乯

丂丂 儌僗僐價僂儉偲僯儂僯僂儉乮113Nh丄[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1乯偼丄偳偪傜傕弨暵妅偺奜偵1偮偺揹巕傪帩偪丄偳偪傜傕梈揰係侽侽亷丄暒揰侾侾侽侽亷掱搙偵側傞偲梊憐偝傟偰偄傞丅

丂丂悈慺條儌僗僐價僂儉丒僀僆儞乮Mc114亄乯偺揹巕偺幙検偼丄惷巭幙検偺侾丏俉俀攞 乮倣亖倣侽乮侾/併乮侾亅倴2/們2乯乯丄倴亖侽丏俉俁俇 們乯丂丂們倖丏 悈慺條價僗儅僗 侾丏俀俆攞乮倴亖侽丏俇們乯丄悈慺條傾儞僠儌儞

侾丏侽俈俈攞乮倴亖侽丏俁俈們乯丅

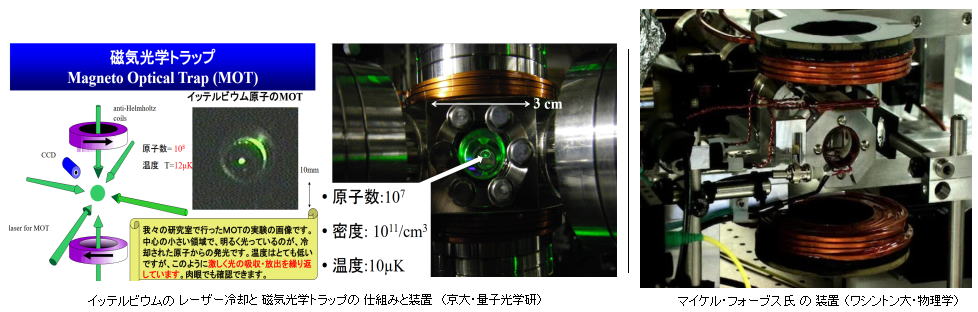

丂丂俆丏丂晧偺桳岠幙検傪帩偮棳懱偺 幚尡丗丂丂丂丂Wired.jp

丂丂敿摫懱撪偺 揹巕偲 惓岴偺乽桳岠幙検乿乮倣e*丄 倣h*乯仏仏偼丄曋媂揑偵掕媊偝傟偨丄壦嬻偺丄棟榑忋偺傕偺偱偁傝丄乮惓岴傕丄梲揹巕傕丄乯昁偢乽惓偺幙検乿偺抣偱埖傢傟丄杮棃丄幚嵺揑側儅僋儘偺尰徾偵昞傟傞 乽晧偺幙検乿偲偼側傝摼側偄傕偺偱偁傞丅丂僨僀儔僢僋偼丄恀嬻偼丄偡傋偰偺晧僄僱儖僊乕忬懺偑捠忢偺揹巕偵傛偭偰愯傔傜傟偰偄傞忬懺偱偁傞偲夝庍偟丄晧僄僱儖僊乕偺揹巕偑惓僄僱儖僊乕忬懺偵堏偭偨偁偲偵巆傞嬻岴偼丄屻偵敪尒偝傟偨梲揹巕偺偙偲偱偁傝丄応偺棟榑偱偼丄惓岴亖梲揹巕偲夝庍偟捈偡偙偲偵傛偭偰丄僨傿儔僢僋曽掱幃偱弌偰偔傞乽晧僄僱儖僊乕忬懺乿偺奣擮偼晄梫偵側傞偲偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂乮嶲徠乯丂俁丏丂僨傿儔僢僋曽掱幃偲僗僺儞丗

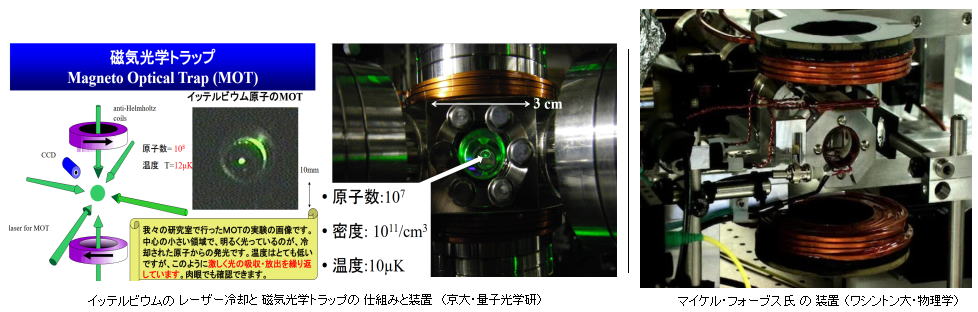

丂丂偟偐偟側偑傜丄偛偔嵟嬤偵側偭偰丄乽晧偺桳岠幙検乿偑幚嵺偵懚嵼偡傞偐偺傛偆偵怳傞晳偆尰徾偑曬崘偝傟偰偄傞丅

丂丂俀侽侾俈擭6/26丄暷儚僔儞僩儞廈棫戝妛偺尋媶幰傜偼丄儖價僕僂儉尨巕傪愨懳楇搙晅嬤偵傑偱椻媝偟丄儔儅儞儗乕僓乕偱僗僺儞婳摴憡屳嶌梡傪堷偒婲偙偡偙偲偱丄乽晧偺桳岠幙検乿傪帩偮棳懱偺惗惉偵惉岟偟偨偲偄偆丅乮倐倷丏儅僀働儖丒僼僅乕僽僗弝嫵庼丒暔棟妛乯

丂丂儖價僕僂儉尨巕傪愨懳楇搙晅嬤傑偱椻媝偟丄儃乕僘丒傾僀儞僔儏僞僀儞嬅弅乮仏乯偺忬懺傪嶌傝弌偟偨丅忢壏偱偼帺桼偵旘傃夞偭偨傝怳摦偟偨傝偡傞尨巕偺廤抍偼丄嬌掅壏偵側傞偲堦惸偵嬅弅偟偰棳懱偲側傝丄検巕椡妛偺朄懃偵廬偭偰廤抍偱攇偲偟偰傆傞傑偆傛偆偵側傞丅丂儈僋儘偺悽奅偺晄壜巚媍側傆傞傑偄偑丄挻棳摦丄挻揹摫側偳偺傛偆側嫄帇揑僗働乕儖偱弌尰偡傞丅

丂丂偙偺尋媶強偱偼丄掅壏偵偍偗傞儕僠僂儉偵偮偄偰傕尋媶偟丄乽挻怴惎敋敪偺挻崅枾搙巆奫偱偁傞拞惈巕惎偺摿惈傪儌僨儖壔偡傞偺偵棙梡偱偒傞丅暔棟揑朄懃偺晄曄惈偵傛傝丄揔愗側忦審壓偵偍偗傞儕僠僂儉尨巕偺摿惈偼丄拞惈巕惎偺抧妅拞惈巕偺惈幙偵傎傏捈愙揑偵娭楢偡傞丅乿偲弎傋偰偄傞丅

丂丂丂丂仏丂儃乕僘丒傾僀儞僔儏僞僀儞嬅弅丗丂傾僀儞僔儏僞僀儞偑侾俋俀俆擭偺榑暥偺拞偱梊尵丅丂僗僺儞偑惍悢抣偺乽儃乕僗棻巕乿偼儃乕僗摑寁偵偟偨偑偄丄摨庬棻巕偼埵抲埲奜偺嬫暿偑側偔丄暋悢偺棻巕偑摨偠僄僱儖僊乕忬懺傪偲傝偆傞丅乮們倖丏 揹巕側偳偺敿惍悢僗僺儞乮侾/俀丄俁/俀丄俆/俀丄丒丒丒乯偺乽僼僃儖儈棻巕乿偼丄堦偮偺検巕忬懺傪廳暋偡傞偙偲偼側偄丅亖丂僷僂儕偺攔懠棩乯丂 嬌掅壏偱尨巕娫嫍棧偑僪丒僽儘僀攇挿偵嬤偯偔偲丄奺尨巕偺攇摦娭悢偑廳側傝崌偄丄嵟掅僄僱儖僊乕偺忬懺傪庢偭偨帪偺忬懺偱丄堦偮偺攇摦娭悢偱昞偝傟傞嫄帇揑側検巕忬懺偱偁傝丄僐僸乕儗儞僩偵怳傞晳偆丅丂岝巕乮僗僺儞侽乯丄僼僅僲儞傗儅僌僲儞偺傛偆側弨棻巕丄挻揱摫偵娭梌偡傞僋乕僷乕懳乮揹巕俀屄偱儃僜儞乯傕儃乕僗=傾僀儞僔儏僞僀儞摑寁偵廬偆丅 塼懱僿儕僂儉丄偡傋偰偺拞娫巕丄偍傛傃丄枹敪尒偱偼偁傞偑 廳椡傪攠夘偡傞僎乕僕棻巕偺廳椡巕 (僌儔價僩儞) 偑僗僺儞俀丄幙検傪扴偆僸僢僌僗棻巕偼僗僺儞侽偺儃乕僗棻巕丄偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂丂丂仏仏丂桳岠幙検丗丂僶儞僪峔憿偺恾乮暘嶶娭學乯偵偍偗傞乬嬋棪乭偱丄揹巕偺僶儞僪偺僄僱儖僊乕俤乮倠乯傪攇悢倠偱俀夞旝暘偟偨傕偺丅 桳岠幙検偑惓偲偼僶儞僪偑惓偺嬋棪傪傕偮偙偲丄偮傑傝壓偵撌偱偁傝丄桳岠幙検偑晧偲偼忋偵撌丅 寢徎拞偺揹巕偺塣摦偼丄桳岠幙検偵彂偒姺偊傞偩偗偱丄恀嬻拞偵侾屄偩偗揹巕偑偁傞屆揟揑側僯儏乕僩儞偺幃丂F = qE = 倣*a 偵廬偆傛偆偵丄乮嬤帡揑偵乯婰弎偱偒傞丅乮q丗揹巕偺揹壸丄m*丗揹巕丒嬻岴偺桳岠幙検

亜侽丄a丗壛懍搙乯丂倕倶乯丂InAs 偵偮偄偰丄me* = 0.024m侽, 丂mh* = 0.41m侽(h丄廳偄惓岴)丄 0.026m侽(l丄寉偄惓岴)

丂丂仠丂乮幚尡乯

丂丂偙偺嬌掅壏偺忦審偱丄杮棃斀敪偟偁偆儖價僕僂儉尨巕傪丄僗僺儞婳摴憡屳嶌梡傪堷偒婲偙偡儔儅儞儗乕僓乕傪巊梡偟偰嫹偄僗儁乕僗偵墴偟崬傔丄師偵丄偦偺儗乕僓乕傪僆僼偵偟偰偙傟傜偺尨巕傪夝曻偟丄奼挘偝偣偨丅

丂丂丒丂儖價僕僂儉偺儃乕僗丒傾僀儞僔儏僞僀儞嬅弅偺嶌傝曽乮亖乽夁椻媝儖價僕僂儉乿偲傕偄偆丅塼懱傗屌懱偵側傜偢婥懱乮亖挻棳懱乯偺傑傑丅乯丗丂丂儗乕僓乕椻媝偲僩儔僢僾偺尨棟乮嫗戝乯

丂丂儖價僕僂儉尨巕傪愨懳楇搙偵嬤偯偗丄摦偐側偄忬懺偵偡傞偲丄攇摦偲偄偆検巕偺惈幙偑尰傟傞丅 偙傟偵悢曽岦偐傜偺儗乕僓乕岝傪摉偰丄尨巕偺摦偒傪抶偔偡傞乮亖乽儗乕僓乕椻媝乿丄壏搙侾侽侽値K乮侽丏侾兪K乯偺婥懱偲側傞乯丅傑偨丄帴婥岝妛僩儔僢僾傪梡偄偰廳椡偱棳懱偑堨傟傞偺傪杊偖丅

丂丂偙偺 儃乕僗丒傾僀儞僔儏僞僀儞嬅弅偟偰墴偟崬傔傜傟偨夁椻媝儖價僕僂儉偼丄尨巕娫偺憡屳嶌梡傪柍帇偱偒傞挻棳懱偵側偭偰偄偰丄慡懱偱堦偮偺検巕攇偺怳傞晳偄傪偡傞丅 偙偙偵儔儅儞儗乕僓乕傪摉偰傞偲丄儖價僕僂儉杮棃偺斀敪偟偁偆惈幙偵傛傞斀敪椡偑

尭彮偟偰丄偮偄偵偼乽晧偺姷惈幙検乿偱偁傞傛偆側塣摦傪偡傞傛偆偵側傞丅

丂

丂丂嵟弶偼儖價僕僂儉偺桳岠幙検偼乽惓乿偱偁傝丄尨巕摨巑偺斀敪偵傛傞儖價僕僂儉尨巕偺挻旝嵶峔憿偺忬懺傪曄姺偟偨傝栠偟偨傝偟偰丄奜岦偒偺椡偱棳懱偵塣摦検傪揱払偡傞偙偲偵傛傝丄尨巕偺塤傪奼挘偝偣傞丅丂偟偐偟丄尨巕偺塤偺塃懁偑廫暘側懍搙偱摦偒巒傔傞偲丄偦偺桳岠幙検偼亀晧亁偵側傞丅偙偺帪揰偱丄尨巕偺斀敪偵傛傞奜岦偒偺椡偼丄壛懍偡傞傛傝傕丄傓偟傠尭懍偟巒傔丄棳懱偼撍慠棫偪巭傑偭偰愊傒廳側傞丅乮丂丒丒丒丂亀帺屓懇敍亁尰徾乯

丂丂偙偺棳懱偺乽帺屓懇敍乿偼丄塃恑峴晹暘偵埵抲偡傞乽晧偺幙検乿椞堟偵偁傞棳懱偺奜岦偒偺埑椡偑丄媡曽岦偱偁傞偦偺拞怱偵岦偐偭偰壛懍偝傟傞偙偲偱婲偙傞丅乮姷惈幙検偑晧偵曄傢傞両乯

丂丂仠丂乮僔儈儏儗乕僔儑儞乯

丂丂傑偨丄尰忬偱偼僔儈儏儗乕僔儑儞偵傛傞妋擣儗儀儖偩偑丄暿偺嫽枴怺偄摿惈偼丄幙検偑晧偵側傞偵偮傟丄棳懱偑晄埨掕偵側傝丄戝偒偔怳摦偟巒傔丄偝傜偵僗僺乕僪偑忋偑傝丄晧偺幙検偺椞堟偵払偡傞偲丄棳懱偼屻曽偵撍慠偼偹忋偑偭偰丄偙偺晄埨掕惈偺偨傔偵寖偟偔朅棫偮傛偆偵側傞丅 嵟廔揑偵丄塼懱偑廫暘側懍搙偱摦偔偲嵞傃惷壐偵側傞丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂丂僼僅乕僽僘巵偼丄幚尡偼丄拲堄怺偔暲恑晄曄惈乮懳徧宯偱塣摦検傪曐懚乯傪曐偪側偑傜 儖價僕僂儉偑棳懱偵塣摦検傪揱払偟偰偄傞偺偱丄偙偺岠壥偑懠偺暋嶨側梫場偐傜偱偼側偔丄扨弮偵亀晧偺桳岠幙検亁偐傜惗偠偰偄傞偙偲傪徹柧偟偰偄傞丄偲尵偆丅

丂丂

丂丂俇丏丂僄儗儊儞僩侾侾俆偺撲偺夝柧丗

丂丂侾俋俉俋擭侾侾/侾侽丄儘僶乕僩丒儔僓乕巵偑丄 俿倁斣慻乮僠儍儞僱儖僄僀僩乯偱丄斵偑嬑傔傞乽僄儕傾俆侾乿偺幚懺傪朶業偟偨榖傪丄屻偵擔杮僥儗價偑庢嵽偟偨忣曬偵傛傞偲丄師偺傛偆偱偁傞丅丂侾俋俉俉擭摉帪丄斵偼僄儕傾俆侾偵偄偰丄UFO偺摦椡尮偺尋媶傪偟偰偄偨丅

俋偮偺奿擺屔偵堦婡偢偮 塅拡恖偑採嫙偟偨倀俥俷婡乮崅偝俆倣丄捈宎侾侽倣乯偑擺傑偭偰偄偰丄尨巕斣崋侾侾俆偺暔幙乮僄儗儊儞僩侾侾俆乯傪梡偄乮俀俀俁倗偱俀侽亅俁侽擭旘傇偲偄偆乯丄拞墰偺斀暔幙斀墳楩乮儕傾僋僞乕乯偐傜廳椡攇傪嶌偭偰婡慡懱傪暍偄丄壓偺俁偮偺廳椡憹暆婍傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偵傛偭偰帺桼帺嵼偵旘峴偡傞丄偲偄偆榖偱偁偭偨丅

丂丂斵偺榖偑杮摉偩偲偡傞偲丄偙偺晄埨掕偱嫮椡側曻幩慄傪敪偡傞 儌僗僐價僂儉乮丠乯傪丄埨慡偵奿擺偟偰丄廳椡応偺惂屼偵梡偄偰偄偨偙偲偵側傞丅斀暔幙儕傾僋僞乕偲屇偽傟傞暔偱丄偙偺媄弍傕棟榑傕抧媴忋偵偼懚嵼偟側偄暔幙偩偦偆偱偁傞丅

丂丂丂丂仺丂丂丂僱僼傿儕儉偺撲丂俆丏僄儕傾俆侾偺忬嫷丂丂丂丂丂嵟嬤乮俀侽俀侾擭乯偺僀儞僞價儏乕

丂丂嵟嬤偺僀儞僞價儏乕偵傛傞偲丄僄儗儊儞僩侾侾俆偼丄俀侽侽俁擭偵儘僔傾偱弶傔偰崌惉偑帋傒傜傟偨侽丏俉昩偱曵夡偡傞傛偆側丄昁偢偟傕

暥帤捠傝 儌僗僐價僂儉乮侾侾俆丄289Mc乯偱偼側偔丄偦偺晅嬤偺埨掕挻廳尦慺乮291Mc丄298Fl 摍丠乯偺偙偲偲 尵偄姺偊偰偄傞丅 妋偐偵廳偄尦慺傎偳丄暔幙杮棃偑帩偮丄憡懳榑岠壥偱偁傞僗僺儞乚婳摴憡屳嶌梡偼嫮偔側傝丄嬌掅壏偱側偔偰傕丄儃乕僗棻巕偺儅僋儘側僐僸乕儗儞僩忬懺偲側偭偰乽晧偺桳岠幙検乿偑尰傟丄廳椡傪扴偆廳椡巕乮僌儔價僩儞乯丄幙検傪扴偆僸僢僌僗棻巕偵傕塭嬁傪梌偊傞壜擻惈偑峫偊傜傟傞丅

丂丂仠丂廳椡A攇丗丂乮倐倷丏儔僓乕巵偺嵟怴僀儞僞價儏乕傛傝乯

丂丂廳椡B僼傿乕儖僪偼丄偁傜備傞宍懺偺暔幙偵屌桳偺傕偺偱偁傞丅 偟偐偟丄儌僗僐價僂儉偺傛偆側廳偄尦慺偼丄偝傜偵壛偊偰乽廳椡A攇乿傪敽偭偰偄傞丅 偙偺廳椡A攇偼丄尨巕偺廃埻傪墇偊偰峀偑偭偰偄偒丄 偙傟偵傛傝丄尦慺帺懱偺廳椡A僼傿乕儖僪偑妋棫偝傟傞丅

丂丂偟偐偟丄抧媴忋偵帺慠偵懚嵼偡傞尦慺偼丄廳忯偟偰偄傞廳椡A応偑偦偺尨巕偺廃埻傪墇偊偰峀偑傝 傾僋僙僗壜擻偵側傞偺偵廫暘側悢偺梲巕偲拞惈巕傪帩偭偰偄側偄丅 廳椡A攇偼尨巕偺廃埻傪柍尷偵挻偊偰峀偑傞偑丄傾僋僙僗壜擻偱偁傝丄攇挿丄怳暆丄偍傛傃廃攇悢傪帩偭偰偄傞丅 廳椡A攇偵傾僋僙僗偡傞偲丄懠偺揹帴攇傪憹暆偡傞曽朄偱憹暆偡傞偙偲偑偱偒傞丅 師偵丄憹暆偝傟偨廳椡A攇傪栚揑抧偵廤拞偝偣偰丄幚嵺偺塅拡椃峴偵晄壜寚側帪嬻偺榗傒傪堷偒婲偙偡偙偲偑偱偒傞丅

丂丂偙偺憹暆偝傟偨廳椡A攇偺椡偼寁傝抦傟側偄丅 偙傟偩偗偺帪嬻偺榗傒傪堷偒婲偙偡壜擻惈偺偁傞桞堦偺帺慠敪惗偺廳椡尮偼僽儔僢僋儂乕儖偩偗偱偁傞丅

丂丂偨偩偟丄偙傟傜偺暔幙偑旕忢偵嶌傝偵偔偄偙偲偼丄俆丏偱弎傋偨偲偍傝偱偁傞丅

傕偟乭塅拡恖乭 亖 乽僱僼傿儕儉乿偺惗偒巆傝丂偑偄偰丄抧媴奜偱 乮惂屼偝傟偨妀敋敪傪梡偄偰乯拞惈巕偺懡偄埨掕偟偨挻廳尦慺傪嶌偭偨偲偡傟偽丄偦傟偼壜擻偵側傞偲巚傢傟傞丅

丂丂場傒偵丄僄儕傾俆侾偵斾妑揑嬤偄儘僗傾儔儌僗崙棫尋媶強乮僯儏乕儊僉僔僐偵偁傞 暷崙偺妀暫婍丒尨巕椡偺拞悤揑尋媶巤愝丄儅儞僴僢僞儞寁夋偺拞偱尨巕敋抏偺奐敪丄峀搰丒挿嶈偺尨敋傕偙偙偱惢憿偝傟偨乯偱偼丄俀侽侽侽擭偺戝壩嵭丄婡枾暥彂傗妀暔幙側偳偺暣幐帠審偑堷偒懕偄偰婲偙傝丄俀侽侽係擭俈寧偐傜嬈柋掆巭偺塣塩嬈柋偑丄俀侽侽俇擭俇寧偐傜 奺戝妛婡娭偲偲傕偵儀僋僥儖幮偵埾戸偝傟偰偄傞丅

丂丂俀侽侽俆擭侾侾/俁侽偵偼 彮側偔偲傕俁侽侽倠倗偺暫婍媺僾儖僩僯僂儉乮亖尨敋偺尨椏乯偑峴曽晄柧乮妀暫婍俆侽屄暘乯偲側傞帠審偑婲偙偭偰偄傞丅乮堦晹偺尨敋偼丄乽恖岺抧恔乿偵梡偄傜傟偨丅偦偺徹嫆偲偟偰曻幩擻墭愼乮俀乯丅乯

丂丂偙偺嵺丄僱僼傿儕儉傜偐傜庴偗庢偭偨 乽僄儗儊儞僩侾侾俆乿傕丄偳偙偐傊塣偽傟偨壜擻惈偑偁傞丅

丂丂傕偆偡偱偵丄偙偺抧媴偺偳偙偐偱丄悽偺廔傢傝偺暜傝偺帪偵旛偊偰丄僱僼傿儕儉偨偪偑梌偊偨 僄儗儊儞僩侾侾俆傪強桳偡傞乽斀僉儕僗僩乿偑丄偙偺孯帠椡傪強桳偟偰偄傞偲巚傢傟傞丅

丂丂丂丂仒丂廔枛偺暜傝偺帪偺帠偵偮偄偰丗

丂丂丂丂乽偦偺攏偼丄傂傚偆傛傝傕懍偔丄擔曢傟偺楾傛傝傕晀偟傚偆偩丅偦偺婻暫偼墦偔偐傜棃偰丄偼偹夞傝丄榟偺傛偆偵妉暔傪怘偍偆偲旘傃偐偐傞丅乿乮僴僶僋僋侾丗俉乯

丂丂丒丒丒丒丒丂乽傂傚偆乿偲偼丄僟僯僄儖彂俈復俇愡偐傜丄俁斣栚偺廱 亖 孾栔丒壢妛媄弍偺帪戙

傪偁傜傢偟丄偦偺堦斒揑側媄弍椡傪偼傞偐偵挻偊傞乭孯帠椡乭偑丄斀僉儕僗僩偵傛偭偰俁擭敿偺悽奅巟攝偵梡偄傜傟傞丅

丂丂丂丂乽乮彫梤偑戞堦偺晻報傪夝偄偨偲偒丄乯丂尒傛丅敀偄攏偑弌偰偒偨丅偦偟偰丄偦傟偵忔偭偰偄傞幰偼丄媩傪庤偵帩偭偰偍傝丄傑偨姤傪梌偊傜傟偰丄彑棙偺忋偵彑棙傪摼傛偆偲偟偰弌偰峴偭偨丅乿乮栙帵榐俇丗俀乯

丂丂丒丒丒丒丒丂偙傟偼丄乽敀偄攏乿偵忔傞幰丄偡側傢偪丄廔枛偺乽斀僉儕僗僩乿偑丄嵟弶偼 悽偺巟攝幰偨偪傪峌寕偡傞偨傔丄堦尒丄惓媊偺巊幰偺傛偆偵尒偊傞戝乆揑側摥偒傪偡傞偙偲偑丄弎傋傜傟偰偄傞偑丄偙傟傪婌傫偱偼偄傜傟側偄丅 丂斵偼丄揤壓傪庢偭偨屻丄堦揮偟偰丄乽恄乿傪柤忔傝丄斵傪攓傑側偄僉儕僗僩幰偨偪傪戝敆奞偡傞傛偆偵側傝丄傑偨 乽偵偣梐尵幰乿偑戝偒側偟傞偟傪傕偭偰 斀僉儕僗僩傪攓傑偣傛偆偲偡傞偺偱丄榝傢偝傟側偄傛偆偵拲堄偟側偗傟偽側傜側偄丅 乮們倖丏丂僪僀僣宱嵪傪棫偰捈偟偨僸僩儔乕偺偲偒偼丄乽斀儐僟儎乿偩偭偨乯

丂丂偙偺悽偺巟攝幰偨偪偲偼丄暷崙偺孯帠丒宱嵪椡亖乽僄僕僾僩乿丄丂偄傢備傞 僨傿乕僾僗僥僀僩乮偵偣儐僟儎丄僼儕乕儊僀僜儞丄懡崙愋婇嬈懱側偳偺憤徧乯 亖乽僣儘乿丂偺偙偲偱偁傝丄偦傟偧傟丄 僄僛僉僄儖彂俀俋亅俁俀復丄 俀俇亅俀俉復偵丄僶價儘儞偺墹丄僱僽僇僨僱僓儖

乮亖廔枛偺乽斀僉儕僗僩乿乯偵傛偭偰柵傏偝傟傞偙偲偑 彂偐傟偰偄傞丅 偙偺偙偲偺惉廇偺帪偼嬤偄偲巚傢傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僩僢僾傊栠傞

丂丂丂丂偲偄偆晄楢懕側抣傪庢傝丄丂懍搙 倴値 偼丄

丂丂丂丂偲偄偆晄楢懕側抣傪庢傝丄丂懍搙 倴値 偼丄